2005年,“民间科学家”郭英森摆擂叫嚣清华、北大、中科院,他高举“千古之奇UFO之擂”的旗帜,自称论证了UFO(不明飞行物)就是外星飞船,为此他敢于同整个中国科学界叫板。然而,他口中那些冲击“诺奖”的理论,却蹩脚到不足以称之为“科学”。

而在11年后,美国专家首次发现引力波,这位只有初中毕业的下岗工人再次被推上了舆论的风口浪尖。只因他在5年前的一档节目中提到了“引力波”,一时间有人尊称他为民间科学的先驱,成了被淹没的民族荣光。

但当人们去拜读他的学术成果时,其中诸如“五行八卦驱动宇宙飞船”的理论却令人大跌眼镜。在一片嘲笑声中,所谓的“民间科学家”又一次成了人们口中的笑谈。

而在最近,一部名为《宇宙探索编辑部》的电影上映了,主角也是一名“民科”,但这位同样执拗的中年人,却似乎让我们看到了这枚硬币的另一面。

中国科幻的另一条出路

如果说刘慈欣是托举起中国科幻的坚实左膀,那么郭帆便是另一条挑起大梁的右臂。

郭帆曾说过:“科幻既要仰望星空,也要脚踏实地”,《流浪地球》是前者,而他所监制的《宇宙探索编辑部》便应属于后者。

虽然贴着“科幻喜剧”的标签,但《宇宙探索编辑部》并非硬科幻,也与我们想象中的软科幻故事相去甚远,硬要总结的话,这是一场堪比《走进科学》的文艺科幻。

主角唐志军是《宇宙探索》杂志的主编,这部在80年代销量堪比《读者》的杂志,也在当下纸媒的式微中日渐衰落。而唐志军却像个被遗落在了80年代的精神病人,对外星文明的探索有着别样的执念,为此他斑驳了头发,“遗失”了家人,在破败孤寂的小屋中,日复一日地吃着清汤素面。空闲时他会望着雪花电视发呆,那是他眼中的宇宙余晖,也是外星文明与他联络的天线。

尽管他的言行举止在所有人看来都是一个彻头彻尾的神经病,却依然有人愿意同他奔波,一同奔赴那场完全不会有结果的追寻之旅。

但这群踏上“西行之路”的伙伴又何尝不是“精神病人”,酗酒的那日苏苦陷于迷茫;充满好奇心的晓晓独自承受原生家庭之痛;而声称能连接外星文明的孙一通,也已是独存于世,无人怜爱的孤儿。“探寻外星文明”这毫无边际的梦,成了他们短暂脱离现实泥潭的氢气球。

在此之下,《宇宙探索编辑部》用伪纪录片的形式,带我们与老唐一同奔出城市,走入旷野,在丛林环绕的山野上吹异乡的风,在毫无方向的旅程中走陌生的路。

目之所及的一切都是那么自然而浪漫,令电影的基调始终充满一种飘忽的诗意,而阿姨秦彩蓉这个唯一正常人的每句吐槽,都能将所有人从幻想中拉回现实的怪诞。她就像拉着氢气球的小女孩,任故事如何在天空飘飞,她都能扯住那根紧系现实的线。

跟随镜头我们划过每片乡野,从朴实的村民中聆听着她们口中的那些外星奇谈,这种“一眼假”的故事却让这些人深以为然。而多数人追寻“外星文明”的旅程,虽然荒诞,却一直是他们逃避现实的桃花源。唐志军对抑郁症女儿的自杀“不理解、不原谅”,其实是对自己的不放过,他穷尽一生也想要替女儿问出的:“宇宙存在意义是什么?”,亦令他难以释怀。

这些执念就像忽隐忽现的终点路标,只要还走着,总归能短暂忘却那些我们不想看到的生活。但西行之路亦有天竺,即便经历八万九千难,逃避的旅程也终将面对终点。

当“外星人”孙一通说出:“老唐,你只能到这了”时,唐志军的旅程结束了,他要重新面对生活,直面女儿离世之痛,要不得不承认宇宙那毫无意义的意义。

《宇宙探索编辑部》看似是对广阔宇宙的遥望,却更像是对人类内心的一种探索。

高铭的《天才在左疯子在右》中曾说过:“疯子是一种自由的存在”。

唐志军他们便是这样的人,即便深陷现实生活的泥沼,却仍不忘将虚妄的精神追求视为前进的光。他们中,有人疲于现实挣扎,不得不从梦中醒来;有人迷茫追寻,在虚无中凝结出了某种答案来说服自己;也有人沉溺于死胡同,在精神世界中肆意狂奔,享受着精神的自由,却也沦为了现实的“疯子”。

就像老唐会花520块一睹橡胶外星人的尊容,就像他会将一个头顶铜锅的少年视为“神明”,顺着少年手指的方向,追寻着遥不可及的外星人。这些在我们看来无比荒诞的故事,却在他的精神世界中总是能自圆其说。

而我们所能看到的是,科幻在《宇宙探索编辑部》中成了一首虚无缥缈的诗。

当孙一通的诗在我们耳边回响时,当麻雀真的落满石狮子,当驴子不再需要萝卜也能自由奔跑于山野间,当老唐因那首送给女儿的诗而无声凝噎时,这种荒诞却又真实而深刻的科幻故事,似乎令我们看到了中国科幻的另一条路。

科幻不止长枪短炮瞄向广渺宇宙与未来的硬科幻,也未必是某个概念延伸出的软科幻世界。科幻诞生于人类的幻想,而它的重构或许依旧能回归人类的遐想本真,即便它飘忽得像首没头没尾的诗,即使它毫无根据,即便它荒诞不经。

这样的科幻没有门槛。它来源于人类,也将反哺于人类,它属于任何人。它可能来自咿呀学语的孩童,也可能来自垂死梦中的老人,它属于流浪汉,也属于企业家,它既是拥有知识的科学家,也是没有文化的“民科”。

双脚没于黄土,亦能抬头仰望星空

“突破霍金的‘丛林法则’,找到位于大同阶段的外星文明,让一带一路走出地球。”戴海纲一遍又一遍地陈述着自己的“天文外交”理论。

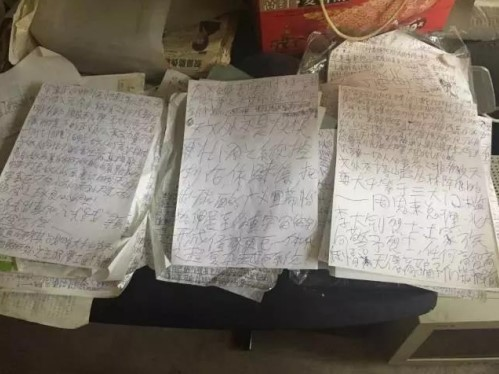

在北五环外的一间破旧楼房里,他与他的理论孤独地苟活着。红烛灯影,阴云暗淡,他曾在烛光下一遍遍地推演,草纸的这面是他“颠覆世界”的理想,另一面却是属于现实的超市收据单,而现实的油渍已经渗透进了属于梦想的空间。

自父亲去世的那天,戴海纲便和整个世界断了线。父亲曾是北大物理系的高材生,而自己却是三次高考失利、三次自费大专都没念完,父亲曾无限担忧他这个“疯子”儿子的明天,儿子也对父亲的离世充满了执念。

(戴海纲的论证)

戴海纲曾在父亲火化前烧去一封信,信中他希望父亲能保住灵魂的完整,等待他未来用自己的理论联系上高等文明,让父亲能够复活,继续为人类做贡献。

就这样,一个孩子在父亲的牌位前妄图“颠覆世界”,只为与他相见。

而在中国的南面,“民科”李三清亦能为“真理”,斩断了自己的小指头。

在此之前他早已背上了“反社会”、“精神病”等头衔,他都不在乎。而在他自断手指后,他毅然拒绝了手术台上医生打麻药的决定,用他自己的话说:他想记住这份疼痛,他想做一回硬汉。

(李三清上传的明志视频)

他笃定自己“统一论”的真实,痛心疾首书本上错误的“相对论”对我国青年的荼毒,为此他曾一次又一次地大闹中科院,将3万字的论述文章放到专家们的面前,能预见的是,他的理论同样错得一塌糊涂,没有任何可以讨论的点。

(李三清理论的片段)

自那之后他一头扎进了生活,他买了辆工程车搞施工,但萦绕在脑海里的,仍是那些想要冲破头皮的理论,于是在几年后,他选择了断指立志,成了“民科”路上的又一位殉道者。

他说:“也许目前,我的重点在于家人,但是假如我命不久矣,我还是想为理论活一次。”

这些所谓“民科”的故事像《宇宙探索编辑部》一般荒诞。牛顿、爱因斯坦的理论在他们口中被一遍遍推翻,而所谓“惊世骇俗”的理论,却只是个连初中生都能看破的笑谈。但他们中的一些人仍像小丑一样大闹到台前,或大肆吸引着流量,或披着“科学”的幌子招摇撞骗。

但当我们绕到这群“民科”的另一面,会发现有些人也在世界的角落日复一日完成着自己的理论,即使他们面对生活的重压,哪怕这些理论根本毫无意义,但他们依然甘愿陷落在自己的一方世界,追求精神的畅想,享受“科学”所带来的快感。

(郑晓廷,被誉为中国最牛民科,初中毕业的他,靠自己的研究改变了科学界对恐龙和早期鸟类演化的部分认识)

或许在他们心中,这份执念有独特的意义,像老唐一般是对女儿离世执念的探寻,又或是一个孩子对亲人的思念,或许这样的科学幻想毫无意义,但它本身就像一首虚无缥缈的诗,遥远而浪漫。

生命是有限的,但科幻是无限的,毫无疑问的是,人类对于神秘与未知的遐想是属于任何人的,即便他是个“疯子”,即便他的故事荒诞不经,即便没人在意他所幻想的一切。

即便双脚没于黄土之下,他们依然能够抬头仰望星空。

文章评论